水稻螟害災變規(guī)律與災發(fā)原理及其應對防務提示

2024-07-22 10:13:57

admin

79

水稻螟害包括大螟、二化螟和三化螟鉆蛀莖稈所造成的枯株枯穗甚至毀稈倒伏枯產(chǎn)危害,其中二化螟為多食性主害螟蟲、大螟為雜食性早害邊害螟蟲、三化螟為單食性枯孕穗螟蟲。由于2000前后耕作改變尤其冬閑或早稻棄耕造成三化物斷鏈而基本消失,若未來田間稻作豐富、食料可續(xù),則三化螟潛能可害。就當前栽培制度而言,水稻螟害主要為二化螟致害,其次為大螟局地部局時組害,故二化螟是水稻的重要螟害。

進入本世紀20年代以來,隨著種糧大戶的效益經(jīng)營種植方式發(fā)展,以收益最大化的種糧家庭農場新業(yè)態(tài)形成主要生產(chǎn)格局?div id="d48novz" class="flower left">

?紤]生產(chǎn)成本

、地租、政策利益

、生產(chǎn)效率、復種指數(shù)和產(chǎn)出收益等等要素

,形成栽培制度復雜化和耕作多元化新狀態(tài)

。由此造成田間病蟲害發(fā)生環(huán)境改變,加上氣候因素

,在單雙混栽或假性栽培制度下螟害趨勢越來越重

,極端螟量時有發(fā)生,螟災頻率較大

,甚至想像不到的螟害局面易會出現(xiàn)

,如2022年早稻后期短時(7月下旬一下子)大面積螟害毀稈倒伏枯死(見圖),2023年7月中下旬個別監(jiān)測點出現(xiàn)天量螟蛾數(shù)量(1燈1夜誘捕二化螟蛾量近萬只)

。對此

,為了明確近年螟害災變原理,剖析演變原因

,尋找解決路徑

,現(xiàn)就螟害的變動規(guī)律及其數(shù)量流動信息進行分析

,提出破解方案

。供參見參考。

一、水稻螟害結構及其螟蟲年生活史變化

通理螟害為水稻地源性螟蟲發(fā)生致害,螟蟲為地源性發(fā)生害蟲,而非外源性入遷害蟲

,故螟蟲(本文以二化螟為代表,下同)的種群結構主要在于在地越冬場所及其不同蟲態(tài)越冬的發(fā)育歷期

,受越冬場所的多元化和不同越冬場所不同蟲態(tài)發(fā)育差異影響

,由此造成螟蟲種群結構的復雜化和蟲情碎片化。搞清螟蟲越冬環(huán)境是搞清螟害的先決條件

。

(一)越冬:教課書說在地螟蟲越冬蟲源是以老熟幼蟲或蛹越冬,

翌年開春后老熟幼蟲在其越場所化蛹與其蛹態(tài)越冬先后羽化成蛾,成為當年第一代的起始蟲態(tài)。據(jù)近年田間觀察

在地螟蟲越冬蟲源是以高齡幼蟲或蛹越冬,翌年開春后高齡幼蟲在其越場所結束休眠后可及早插水稻可直接進入取食為害(注:灌水殺蛹基本無效甚至加速致害擴散),然后發(fā)育化蛹與其蛹態(tài)越冬先后羽化成蛾

,成為當年第一代的起始蟲態(tài)即螟蟲的世代是以蛾、卵

、幼蟲

、蛹為世代劃分的(而非從卵、幼蟲

、蛹

、蛾的態(tài)序劃分)。

(二)越冬場所:在三熟制(麥-稻-稻)栽培時代螟蟲的越冬場所主要為麥田稻樁(含稻根)、稻草(野外人為草堆和欄肥草料)和春花作物(麥田、紫云英田、油菜田、蠶豆田)植株3個場所,由此造成第1代先后主要有3個蛾峰。進入20世紀90年代后期隨種植結構調整,稻作制度先后逐漸從雙季稻改向單季稻,冬作冬閑普遍荒蕪,越冬場所主要為茭白、稻樁、稻草、雜草和間雜零星冬作等,由此造成第1代先后主要有3-5個蛾峰。近10多年來各地又逐漸從單季稻恢復到雙季稻呈現(xiàn)單雙混栽格局

,特別沿海稻區(qū)又與西蘭花混制成為局部假性早稻制度

,呈現(xiàn)間雜生態(tài)系特色。如此在地蟲源越冬場所

有茭白、

稻根(耕翻麥田)、稻樁

(免耕露樁)、稻草(機收高樁、機收散草

)、春花作物、

菜地、

雜草、大棚、其他作物等

,在上述場所生活的越冬幼蟲及其化蛹

至蛹期(含蛹越冬蟲態(tài))稱之為越冬代,開春后的蟲量(幼蟲+蛹)則為冬后成活蟲源,即

越冬代蟲源羽化成蛾(第1代起始第1個蟲態(tài)),故第1代蛾峰通常表現(xiàn)3-5個或更多或全代日序蛾量呈弧狀峰形不明,其蛾量稱為冬后蟲量并由此在早稻蘗期產(chǎn)卵及

孵化的幼蟲和發(fā)育的蛹4個蟲態(tài)稱之為第1世代(全代均受活早稻蘗期)。由于越冬場所不同,第1代蛾發(fā)生極不整齊

。 一般在茭白中因營養(yǎng)豐富

,越冬的幼蟲化蛹、羽化最早,稻樁中次之

,再次為油菜和蠶豆

,稻草中最遲,田埂雜草比稻草更遲

,其化蛹期依次推遲10~20天左右

。 所以越冬代發(fā)蛾期很不整齊,常持續(xù)2個月左右,從而影響其他各代發(fā)生期整齊度以致也拉得很長

,形成多次發(fā)蛾高峰

,甚至造成世代重疊現(xiàn)象。

(三)世代:受越冬場所多元化影響 ,

在不同場所越冬的幼蟲其冬后發(fā)育進程存在較大差異 ,從而形成同一代別若干峰次(

或因太多場所致不明峰次)。以蛾發(fā)期看 ,

第1代(3/下-6/上)主要受活于早稻及其單季稻前期 ,第2代(6/上-7/中下)主要受活于早稻穗期和單季稻前中期,第3代(7/下或8/上-9/中下或10/初)主要受活于單季稻中后期和連作晚稻前中期

,第4代主要(9/下或10/上-10/下或11/上)受活于單季稻和連作晚稻穗期

,可近年在臺州稻區(qū)延續(xù)的11-12月稻田發(fā)生第5代

,受活于晚稻穗末期和雜草等場所,由此估及存在第4代

、第5代產(chǎn)生的幼蟲和蛹成為新的越冬蟲源

。因此,螟蟲的

年生活史就是從冬作、冬閑及其殘茬或雜草等的存活的幼蟲

、蛹越冬羽化,到晚稻收獲后幼蟲

、蛹越冬的全過程

,傳統(tǒng)稱為年發(fā)生不完全四代,而今出現(xiàn)年發(fā)生不完全五代

,且以幼蟲或蛹在稻樁

、稻草、雜草

、菜地、茭白

、冬作

、棚地等

7、8個場所越冬。

二、

螟蟲種群數(shù)量演變過程及其變動規(guī)律就臺州沿海稻區(qū)多點螟蟲監(jiān)測而言,回顧近40年二化螟種群數(shù)量演變情況,總體呈現(xiàn)從高量逐漸回落到低量

,然后反轉激升超高量的過程,大體經(jīng)歷了4個階段:

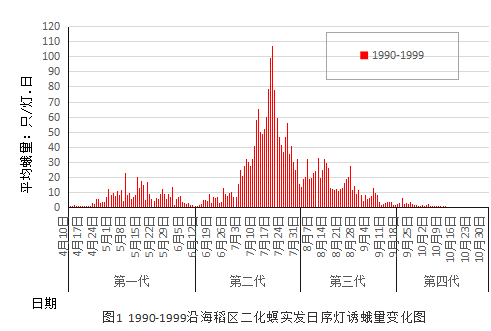

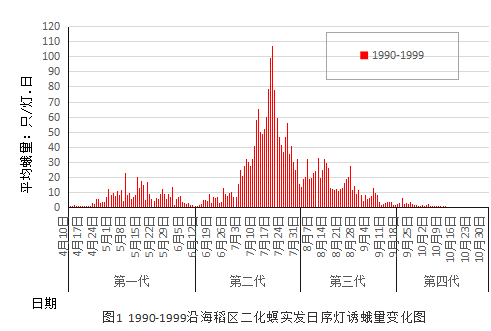

第1階段為1990-1999的高量時期(圖1) 。經(jīng)圖

1顯示 ,年發(fā)生不完全四代,其越冬場所5-6個即第1代平均蛾峰表現(xiàn)5-6個峰次

,從峰量來看峰序不是特別明顯

,相對日量似拋物形弧狀,從顯蛾到終蛾歷時60余天

,為

十數(shù)量級 ;然后進入第

2代,蛾量激量上升 ,全代平均5-6峰

,其中前4峰逐峰逐量上升到頂位后逐漸回落

,整體日量呈三角形

,頂量較第1代增6-7倍,全代蛾現(xiàn)45天左右

,

為百數(shù)量級 ,對早稻威脅極大;此后處向第

3代轉入晚稻生長期 ,雖有4-5個蛾峰但逐峰減弱并處于低位

十數(shù)量級 ,全代蛾現(xiàn)時

45天左右,主要危及晚稻蘗期 ;到9月下旬進入第4代持續(xù)趨于低位

,基本

零態(tài)徘徊 ,對晚稻不及致害

。這個階段的耕作制度主要為三熟制為主,栽培面積最大

,復種指數(shù)最高

,田野視野開闊生態(tài)系最單純,代別分明

,早稻螟害較烈

,也是有機磷嚴重抗性時期,總體為

百數(shù)量級處高量時期,主流防控逐漸轉入殺蟲單配方

,窗口期彈性大,整體綠防

(注:綠防定義就是綠色防控,就是指保障農作物栽培安全、農產(chǎn)品質量安全、農田生態(tài)安全“三大指標”下的技術措施,而非誤認或狹義認定的非農藥技術措施)可達預期。

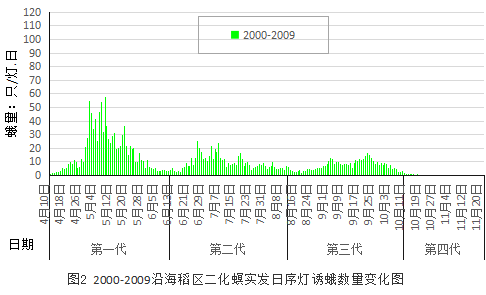

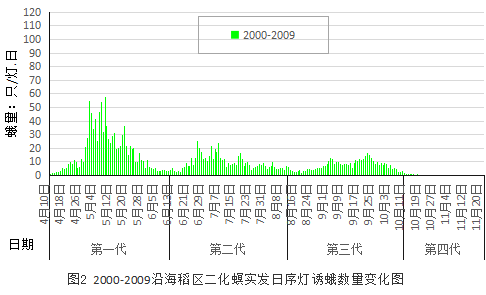

第2階段為2000-2009的高量回落時期(圖2)。經(jīng)圖2顯示,年發(fā)生不完整四代,其越冬場所和第1代蛾峰表現(xiàn)與第1階段基本一致,但從峰量來看峰序峰次較為明顯,平均5-6個蛾峰,從顯蛾到終蛾60余天,總體蛾量高于第1階段2-3倍,為百數(shù)量級;然后進入第2代呈減弱下降趨勢,雖蛾峰峰次峰時偏多,但峰量較快下降并逐峰減弱至低位狀態(tài),較第1階段同期減弱9成 ,為

十數(shù)量級 ,

全代蛾現(xiàn)60天左右對早稻穗期和單季稻威脅較第1階段有所減弱;此后基本同位級延續(xù)至第3代 ,為

十數(shù)量級,終蛾至10月上旬末 ,歷時60天左右

,對單季

稻和晚可零星致害 ,但趨可自行生態(tài)調節(jié)狀態(tài)

;此后基本趨

零態(tài)入冬。這個階段的耕作制度為逐漸雙季改向單季的漸進制度 ,代別分明

,螟害常態(tài),總體數(shù)量處

高中量為百數(shù)量級向十數(shù)量級滑向時期 ,主流防控為殺蟲單或氟蟲腈配方

,到末期殺蟲單抗藥性漸重,對狠治

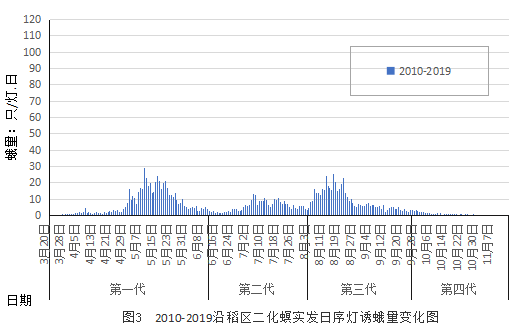

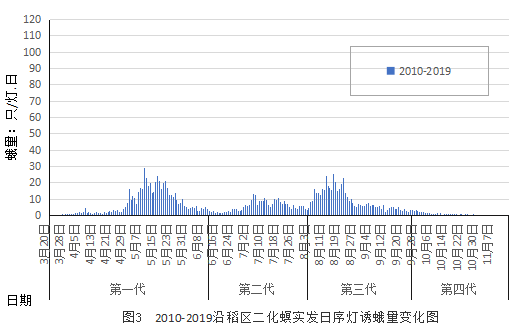

1代預期略有下降,但窗口期彈性仍大,總體綠防可及理想。第3階段為2010-2019的中量回落時期(圖3)。經(jīng)圖3顯示,年發(fā)生不完全四代,其中越冬場所較第2階段有了明顯變化,主要場所為存量的稻樁稻根和散落田間的稻草或田間雜草兩大場所為主,從第1代蛾峰峰量來看峰序峰次主要為2-3峰,從顯蛾到終蛾長達80余天,總體蛾量較第2階段同期減弱5-6成,為十數(shù)級;然后進入第2代進一步呈減弱下降趨勢,峰次峰時相對偏少,峰量為個數(shù)量級并持續(xù)低位狀態(tài),較第2階段同期再減弱3-5成,全代蛾現(xiàn)50天左右,對早稻穗期基本不及致害;此后第3代蛾量回升似第1代十數(shù)量級延續(xù)趨勢,終蛾時間為9月底,歷時50天左右,對單季稻和晚稻前期可致為害但趨勢相對較弱。這個階段的耕作制度為逐漸單季向雙季恢復的漸進制度,代別分明,螟害輕態(tài),總體數(shù)量處中低量為十數(shù)量級滑向時期,主流防控為福戈或康寬或阿維類配方,到末期前者嚴重抗藥性和后者抗藥性漸現(xiàn),窗口期相對偏早且持效縮短,總體綠防仍處理想狀態(tài)。

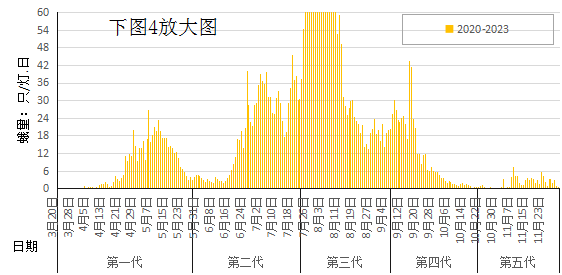

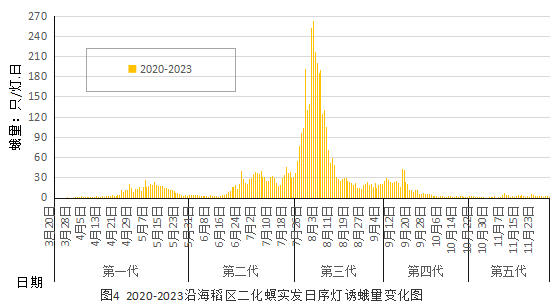

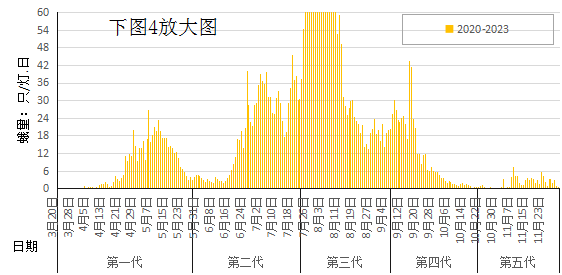

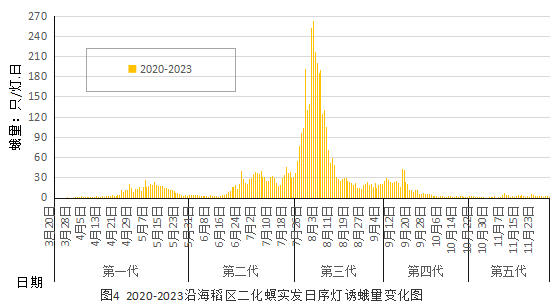

第4階段為2020——高量回升時期(圖4)。經(jīng)圖4顯示,年發(fā)生似不完全五代

,總體蛾量較第1階段增強1倍、較第2階段增強1.6倍

、較第3階段增強2.8倍

,趨

數(shù)百數(shù)量級;其中越冬場所多元化,可及茭白、稻根、稻樁、稻草、菜地、雜草、大棚、春花作物、其他作物等。第1代蛾發(fā)始于3月底,從日序蛾量來看雖有多峰但峰序峰次不明顯,因為日量漸進式上升下降似三角形,蛾歷60天左右,頂位為數(shù)十數(shù)量級,產(chǎn)卵早稻蘗期發(fā)生為害,然后進入第2代蛾量逐序上升,并呈3峰趨勢,峰勢明顯,為十數(shù)量級滑向百數(shù)量級,終到7月底,但與第3代連接迭代激量上升,兩代連發(fā)往往對早稻穗期或單季稻前中期存在嚴重威脅,直至8月上旬到達頂位趨數(shù)百數(shù)量級甚至千數(shù)量級,對假性早稻或晚熟早稻潛存襲擊性致害致災趨勢,然后快速下降并漸滑到9月上旬的十數(shù)量級后進入第4代,歷蛾一般處9月中旬至10月下旬,對單季稻和晚稻穗期致害。

隨著秋冬氣溫持續(xù)偏高影響,10月下旬至11月甚至12月上旬田間還出蛾,此值晚稻收獲末期,暫稱第5代蛾發(fā)

,這是歷史未有見發(fā)的蛾現(xiàn)現(xiàn)象

,是耕作收獲延冬和氣候變化的結果。此代蛾產(chǎn)卵態(tài)發(fā)育是否能進入越冬值得觀察

,相對順推第4代前蛾產(chǎn)卵量大若孵化幼蟲發(fā)育及時則易進入越冬狀態(tài)

。這個階段的耕作制度為單雙混栽期制度相對穩(wěn)定時,代別表現(xiàn)潛存重疊模糊

,螟害重態(tài),總體數(shù)量處百數(shù)量級向數(shù)百數(shù)量級滑向發(fā)展

,主流防控不突出

,配方多態(tài),高劑量高含量阿維菌素類、甲氧蟲酰肼類和喹硫磷等等尚不達效

,螟害螟災乃至極害漸現(xiàn)

,窗口期混亂,總體綠防不甚狀態(tài)

。

三、螟害極量發(fā)生及其災變原理

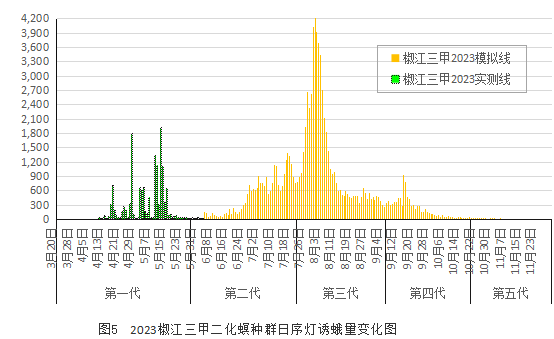

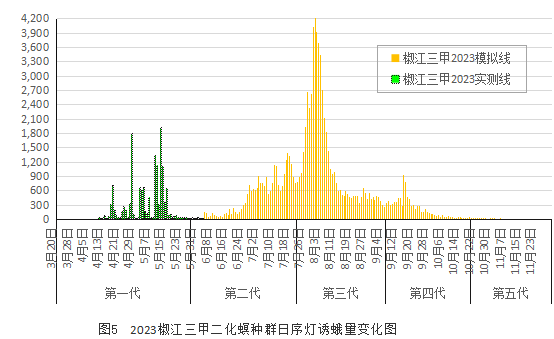

2023觀測表明, 臺州沿海稻區(qū)螟蟲種群數(shù)量自北而南漸現(xiàn)遞增趨勢,處于相對北向的桃渚監(jiān)測點

2點年燈誘量平均2000多只,處中的杜橋監(jiān)測點

3點年燈誘量4500多只,處偏南的三甲監(jiān)測點年燈誘量近

100000只,處南向的

1自動監(jiān)測點200000多只(最高日量9500多只)。由此可見,螟蟲在部分地區(qū)出現(xiàn)極量極峰,甚至短時可突發(fā)災毀危害。(一)螟害極量發(fā)生動態(tài):通觀2023三甲螟蟲日序蛾量變化(圖5)分析,越冬代主要有4個場所(稻樁、稻草(雜草)、菜花地和棚地),造成第1代實發(fā)蛾峰4峰:4月17日708只、

4月27日1790只、5月1-3日1937只和5月9-13日5789只,峰廓分明

,為萬數(shù)量級

,高于常態(tài)數(shù)

100至數(shù)1000倍,對早

稻或假性早稻蘗期可嚴重致害甚至災害,若沒有及時有效防控則枯心枯株率可達30%-50%以上。依此超高量蛾量及其殘存蟲量進入第

2代和第3代,則會產(chǎn)生極量趨勢

,尤其第

2、

3代迭代交接處極易產(chǎn)生極峰數(shù)千上萬,早稻收獲期和單季稻蘗期含晚稻移栽期災害在所難免。在此狀況下就若第

1代得到有效控制而放松對第2、

3代連續(xù)強控,也會在8月上中旬收獲期出現(xiàn)全面毀枯危害,尤其

8月初極峰(日量4、

5000只,有的近

10000只),如此過10來天田間就會在短時出現(xiàn)突發(fā)性全面毀枯倒伏災害。如此高峰量

、高代量、三代高蛾量交接期以致極峰極量

,也可持續(xù)造成單季稻乃至連作晚稻嚴重危害甚至災害

。

(二)災變原理:造成螟害災害的本質在于螟蟲種群數(shù)量的極量發(fā)生和超量高位期時間長迭代加害所致。究其原理主要四方面:

一是內因:螟蟲的種群數(shù)量取決于基數(shù)和繁衍指數(shù)。基數(shù)就是越冬數(shù)量及其越冬成活率

,主要取決于越冬場所和氣候條件

,

近年來隨著種糧大戶的發(fā)展,家庭農場成為主體格局,

農場布局多元化和農戶間雜圍雜,造成螟蟲越冬場所如前所述多元化多樣化復雜化,時存高適生場所

,再遇高適氣候

,則為高基數(shù)產(chǎn)生奠定基礎

。繁衍就是生殖能力和繁育能力 ,

水稻栽培單雙混栽和超長生育制度 ,

加上雜草繁衍茂盛,營養(yǎng)(食料)充裕優(yōu)良 ,

覓偶交融優(yōu)越,自然生殖能力增強 ,加上生活場所豐富

,氣候適宜,產(chǎn)卵前期縮短

,產(chǎn)卵期拉長

,自然產(chǎn)卵率高產(chǎn)卵量大,特別嚴重的據(jù)試驗近年選用的高劑量高含量阿維菌素或甲氧蟲酰肼等配方使用

,潛存刺激螟蟲種群繁殖增殖作用,易導致螟雌加速加劇隔代增繁增殖能力

,繁衍指數(shù)大大提高