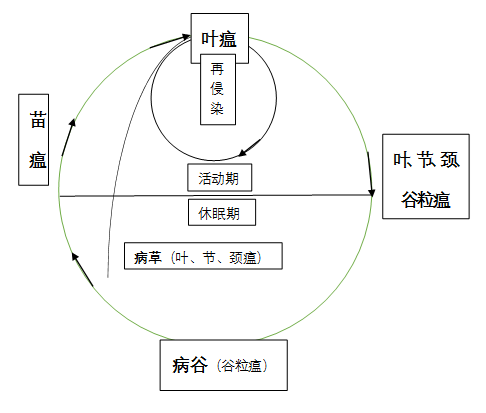

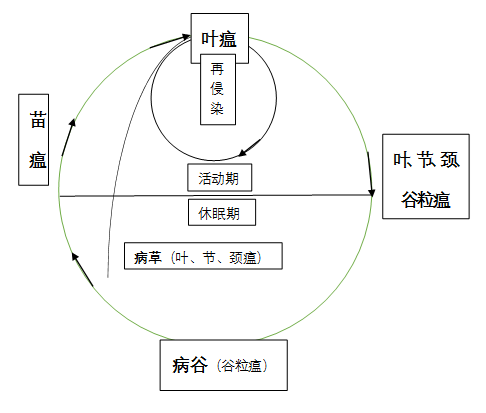

。病部形成的分生孢子,借風(fēng)雨傳播進(jìn)行再侵染

,尤其倒三葉有見病斑加雨水充沛氣候相吻

,隨抽穗入侵頸部或花器形成穗瘟。

(2)影響因子:菌源:初次侵染源為種子和病草上病原菌。病害再次侵染菌源來自葉瘟。葉瘟發(fā)病輕重、空中孢子量多少與穗瘟呈顯著相關(guān) 。氣候:早稻抽穗與梅雨吻合

,往往是決定穗瘟輕重重要?dú)夂驐l件之一。品種:一般秈型品優(yōu)于粳型

,但早秈中早39抗性衰退 ,還有早粳品種感病性也較強(qiáng),在病流區(qū)易招致侵染流行

。

生育期:同一品種在不同生育期抗性表現(xiàn)不同。穗期以始穗時(shí)抗病性弱 。

肥水:偏施過施遲施氮肥有利發(fā)病 。斷水早或長(zhǎng)期深灌根系發(fā)育差,抗病力弱發(fā)病重

。

(二)“三蟲”(螟蟲 、稻縱卷葉螟、稻飛虱)通識(shí)

1 、

螟蟲:以二化螟為主,其次為大螟 ,

三化螟單食性較少見 。早稻受害主要為第一、二代發(fā)生危害

。

近年局部產(chǎn)生極量危害致穗期大面積毀稈枯死倒伏 ,

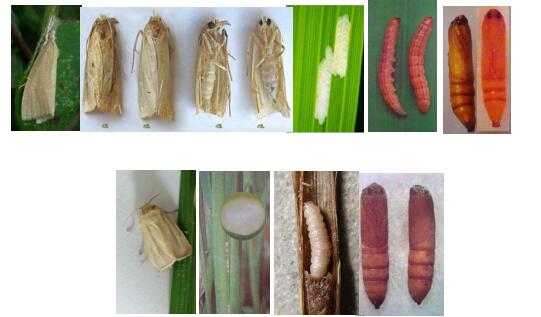

幾乎可造成絕產(chǎn)災(zāi)害。螟蟲為全變態(tài) ,

為蛾 、卵

、幼蟲

、蛹

4蟲態(tài)。二化螟和大螟4蟲態(tài):

(1)為害特點(diǎn):主要為二化螟和大螟協(xié)同危害,二化螟在分蘗期危害,可造成枯鞘和枯心苗;在孕穗抽穗期危害,可造成枯孕穗和白穗;在灌漿乳熟期危害,可造成半枯穗和蟲傷株。二化螟成蟲具有趨光和喜歡在葉寬、稈粗及嫩綠稻苗上產(chǎn)卵。雜交稻、超級(jí)稻莖稈粗壯,營(yíng)養(yǎng)豐富,極有利二化螟繁殖危害。大螟幼蟲蛀入稻莖為害,也可造成枯梢、枯心苗、枯孕穗、白穗及蟲傷株。蛀孔較大,有大量蟲糞排出莖外,又別于二化螟。一般枯心苗,蛀孔大、蟲糞多,且大部分不在稻莖內(nèi),多夾在葉鞘和莖稈之間,受害稻莖的葉片、葉鞘部都變?yōu)辄S色 。大螟造成的枯心苗、白穗田邊較多

,田中間較少

,別于二化螟

危害造成的枯心苗、白穗。(2)生活習(xí)性:二化螟越冬習(xí)性:一年發(fā)生從不完全的4代轉(zhuǎn)入不完全5代,以高齡幼蟲在稻根、稻草、茭白、雜草、冬作植株、棚地作物等處越冬。(第一代由于越冬場(chǎng)所多、發(fā)生極不整齊,危害期拉得長(zhǎng),主要危害早稻秧田和早稻大田前期;第二代主要危害遲熟早稻穗期。成蟲習(xí)性:二化螟成蟲晝伏夜出,趨光性強(qiáng)。每雌可產(chǎn)2~3個(gè)卵塊,每1卵塊有卵40~80粒左右,每雌能產(chǎn)卵100~200多粒。產(chǎn)卵習(xí)性:以葉片為主,產(chǎn)在葉鞘上極為少數(shù);分蘗期產(chǎn)于1~3葉,圓桿以后產(chǎn)于2~5葉;苗期葉正面卵分布多,以后葉背面卵分布漸多。幼蟲蛀莖習(xí)性:二化螟蟻螟孵出后,一般從葉鞘縫隙侵入,或在葉鞘外面選擇一定部位蛀孔侵入。化蛹習(xí)性:二化螟化蛹前在寄主組織內(nèi)壁咬一羽化孔,僅留一層表皮膜,羽化時(shí)破膜而出。蛹期生理轉(zhuǎn)化旺盛,耗氧量大,灌水淹浸,會(huì)引起蛹大量死亡,

越冬代淹水l0天,可使大部分蛹淹死。

大螟近年一年發(fā)生5代,以幼蟲在稻根危害作物及其殘株中越冬。通常以第一代危害早稻為重

,特別早插早發(fā)田塊受害嚴(yán)重

;同一塊田中,一般沿田邊

1~7行稻受害較重。

成蟲習(xí)性:晝伏夜出,趨光性不及二化螟,但對(duì)黑光燈趨性較強(qiáng)

。成蟲多在黃昏羽化

,羽化后當(dāng)晚或次晚交配產(chǎn)卵,產(chǎn)卵期一般

5~6d,單雌能產(chǎn)卵塊3~4塊,卵量200~300粒。產(chǎn)卵習(xí)性:對(duì)品種有選擇性,一般糯稻多于粳稻,粳稻多于秈稻。幼蟲習(xí)性:幼蟲孵化后在葉鞘內(nèi)群居取食,形成枯鞘。2齡以后從稻株基部以上3~4節(jié)處咬孔侵入為害。4~5齡食量很大,稻節(jié)食盡即爬出轉(zhuǎn)株為害。幼蟲一生能為害3~4株水稻,被害莖稈,蟲孔大,并排出大量蟲糞,易與二化螟相區(qū)別。為害方式:幼蟲為害:蛀孔入侵,咬斷植株,咬食花器,

蟲糞堆積于傷口?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;嘉恢茫旱?/span>1代多在寄主莖內(nèi)和枯葉鞘內(nèi),少數(shù)在雜草莖中及泥土下;第2代多在稻田距水面3cm左右的枯葉鞘內(nèi)

,或稻叢間化蛹。

(3)影響因子:越冬蟲源和場(chǎng)所:越冬場(chǎng)所多樣,冬作大小麥

、油菜面積大,有利增加有效蟲源基數(shù)

;

一般在茭白越冬的幼蟲化蛹、羽化最早,稻樁次之

,再次為油菜和蠶豆,稻草最遲

,田埂雜草比稻草更遲

,越冬代發(fā)蛾期很不整齊,常

長(zhǎng)兩個(gè)月左右,形成多次發(fā)蛾高峰,造成世代重疊現(xiàn)象

。

氣候:溫度11-26℃,濕度

80-90%有利鉆蛀為害,冬春氣溫升高變化拉長(zhǎng)發(fā)生期有利全程發(fā)生為害。

耕制:?jiǎn)坞p混制及其制度多元復(fù)雜,則有利種群繁衍

、橋梁轉(zhuǎn)化

、蟲態(tài)成活。

品種:一般受害程度雜交稻?常規(guī)稻;秈稻

?粳稻;有芒稻

?無芒稻;葉大、高稈

、多蘗品種

?葉狹、矮稈 、般蘗品種

。若稻株細(xì)胞中含草酸

、苯甲酸和水楊酸等物質(zhì)多的品種,則具有抗螟性

。

肥水:偏施氮肥,群體旺盛,誘發(fā)產(chǎn)卵

,加重為害

;淺水勤灌,稻體健壯

,可減輕為害

;若斷水或脫水開裂,易促使轉(zhuǎn)株加衙為害

。天敵:卵主要為稻螟赤眼蜂、澳洲赤眼蜂

、松毛蟲赤眼蜂

、等腹黑卵蜂等;幼蟲和蛹有多種姬蜂

、寄生蠅和線蟲等

;越冬幼蟲有白僵菌和黃僵菌等

。

2、稻縱卷葉螟: 為“兩遷”害蟲之一,每年春季

,成蟲隨季風(fēng)由南向北遷飛,受溫度和降雨的影響降落

,成為非越冬地區(qū)的蟲源:秋季則隨季風(fēng)由北向南遷飛。

近年來隨著初遷入期提前早發(fā),

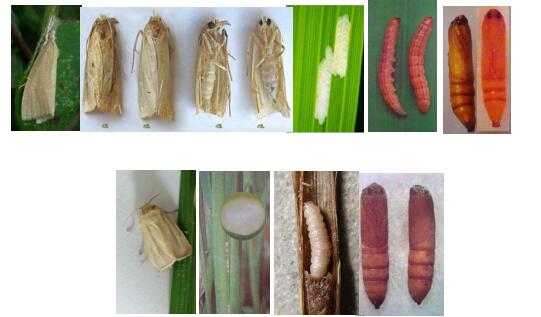

“落地成災(zāi)”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,對(duì)早稻尤其假性早稻威脅較大。稻縱卷葉螟

為全變態(tài):成蟲、卵

、幼蟲、蛹

4蟲態(tài) 。參見右照

。

(1)為害特性:為咀嚼式口器,以幼蟲咀嚼葉片為害水稻 ,綴葉成縱苞

,躲藏其中取食上表皮及葉肉

,僅留白色下表皮

。苗期受害影響水稻正常生長(zhǎng),甚至枯死

;分蘗期至拔節(jié)期受害

,分蘗減少,植株縮短

,生育期推遲

;孕穗后特別是抽穗到齊穗期劍葉被害,影響開花結(jié)實(shí)

,空殼率提高